近日,学院孙道峰教授团队在晶态多孔材料研究领域取得系列进展。相关成果在advanced materials(《先进材料》)、national science review(《国家科学评论》)和accounts of chemical research(《化学研究报告》,front cover)等化学和材料领域顶级学术期刊上发表。该系列成果得到国家自然科学基金、山东省重大科技创新工程和山东省自然科学基金重大基础研究等项目资助,推动了相关分离技术的机理研究及工业应用。

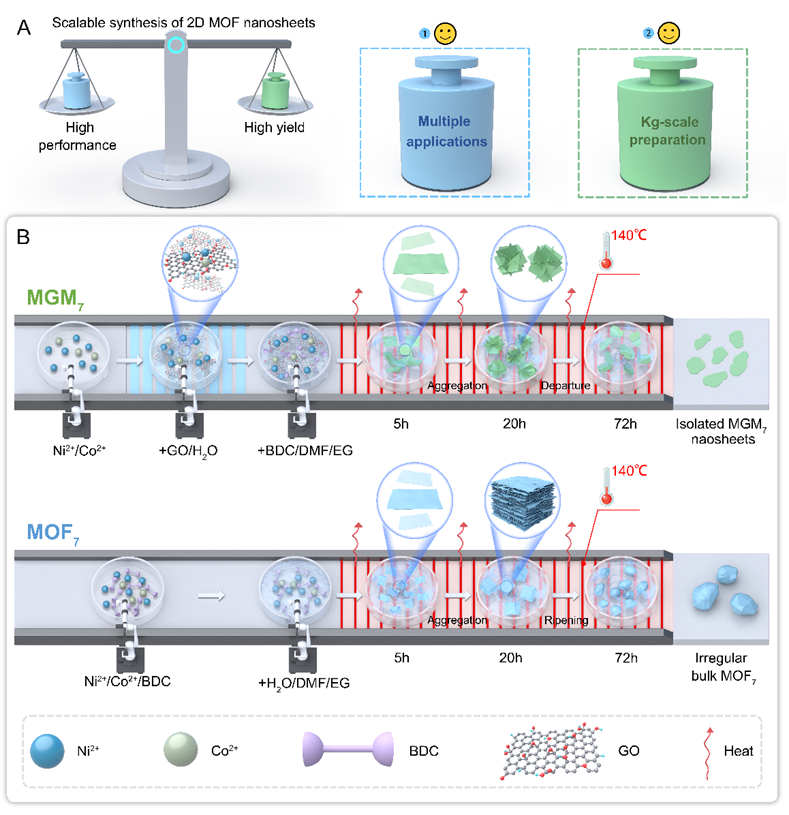

1.开发go辅助原位生长策略,制备公斤级二维mof/go/mof超薄夹层结构单晶纳米片,并实现多种电化学应用

电化学能源器件对高性能电极材料的需求日益提升,而二维(2d)超薄金属-有机框架(mof)纳米片因其高比表面积、丰富的暴露活性位点以及快速的电子传输路径,成为新型电极与电催化材料的重要研究方向。然而,传统剥离或自组装方法制备2d mof纳米片普遍存在产率低、厚度不可控等问题,限制了其大规模应用。针对上述难题,团队提出一种简便可扩展的策略,利用氧化石墨烯(go)作为结构导向剂,通过辅助自组装方式,实现了公斤级二维超薄单晶mof/go/mof(mgm)夹层结构纳米片的合成,显著提升了电化学性能,并展现出良好的结构通用性和调控能力。该成果以“kg-scale synthesis of ultrathin single-crystalline mof/go/mof sandwich nanosheets with elevated electrochemical performance”为题发表在advanced materials上,博士研究生李紫祎为第一作者,孙道峰教授和徐奔副教授为通讯作者。

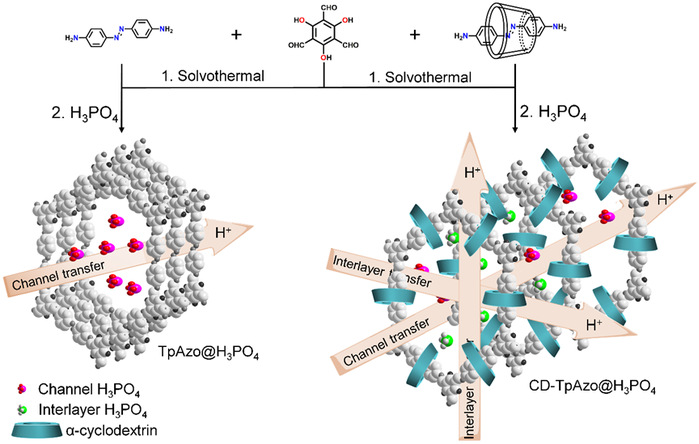

2. 通过轮烷结构调节二维共价有机框架的层间相互作用和质子传导路径

共价有机框架(cofs)作为质子传导的多功能平台具有巨大潜力。然而,通常使用的易于设计和合成的二维共价有机框架(2d cofs)仅具有一维的质子传导通道。鉴于此,团队提出一种新的拓展2d cofs材料质子传导通道的策略。通过在2d cofs中引入轮烷结构,有效降低其二维层间强的π-π相互作用,使客体分子易于进入其层间,从而将质子传输从一维通道拓展为三维通道。基于此策略,设计合成的轮烷基cd-tpazo@h3po4-18,在150 ℃表现出0.78 s cm-1的超高无水质子电导率。该成果以“adjusting interlayer interactions and proton conduction pathways of 2d covalent organic frameworks through the rotaxane structures”为题发表在national science review上,博士研究生杨建建为第一作者,王荣明教授和范卫东副教授以及北京科技大学姜建壮教授为通讯作者。

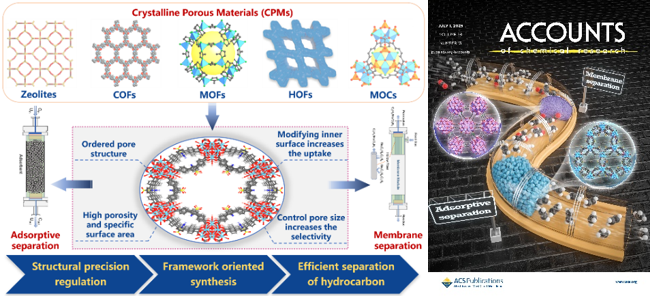

3. 孙道峰教授课题组acr综述:晶态多孔气体吸附剂与分离膜

基于网状化学原理,团队开发了多元协同调控、自适应孔调控、孔隙环境工程、预处理单体界面聚合(pmip)和前驱体溶液处理(psp)等策略,制备了高选择性cpm吸附剂和分离膜。通过一元-二元-多元协同调控策略系统地优化了晶态多孔吸附剂的组成和结构,显著提高了气体吸附分离性能。开发了一种自适应孔隙调控策略,可以自主识别低碳烃分子,有效提高了c2h2/c2h4/c2h6的分离性能。通过采用孔环境工程策略,构建了一系列高性能可调孔径的mtv-mof膜。为了规模化制备mof膜,开发了pmip策略。此外,开发了psp策略来构建hof膜,实现了co2/ch4、h2/co2、h2/n2和h2/ch4的有效分离。这些策略指导了晶态多孔气体吸附剂和分离膜的精准合成。该成果以“reticular chemistry within crystalline porous gas adsorbents and membranes”为题发表在accounts of chemical research上,范卫东副教授为第一作者,孙道峰教授为通讯作者。

原文链接: